帰国して2年過ぎ、結構真面目にランニングをやってきたつもりが、日本で出場した大会ではなぜか不本意な結果が続く。そして今シーズン最後の大会の “さが桜マラソン” が、3月23日(日)にやってくる。湘南マラソンからここまでの約3.5ヶ月間、苦悩と練習の様子を記録してみた。

オレは5時間切りか?

これまでの自分のフルマラソン(42km)の実績というか結果は

①蘇州でひとりマラソン 4時間42分21秒 2022年11月5日 ブログはこちら

②蘇州でひとりマラソン 4時間42分12秒 2022年11月24日 ブログはこちら

③湘南国際マラソン 5時間05分33秒 2023年12月3日 ブログ:湘南マラソン2023年

④さが桜マラソン 5時間09分03秒 2024年3月24日 ブログ:佐賀マラソン2024年

⑤湘南国際マラソン 5時間42分15秒 2024年12月1日 ブログ:湘南マラソン2024年

上記①の人生初マラソンは大会が直前で中止になったため、いつもの練習コースをスマホアプリの計測で走った結果である。②も同様。この2回の結果から、

ボクの実力はサブ5(5時間以内)であると確信した。

61歳(当時)でサブ5ならまあ偏差値55くらいでしょうか、自慢は出来ないが個人的には満足な記録であった。

上記の後に帰国退職し日本で初めて大会に出場したら、3大会とも5時間越えでしかも後半歩くと、不満足な内容と結果に加え、今シーズンの⑤湘南マラソンでは、中間過ぎから足が完全に止まるなど散々な結末となった。

現在ボクの大いなる悩みは、

ーーなぜ大会になれば5時間が切れない?ーー

ーーオレの実力はサブ5では無いのか?ーー

63という年齢のせいにすれば気が楽なんだけど・・。

湘南マラソンの敗因分析

ーー思い出したくも無いがーーあらためて今シーズンの湘南マラソンを振り返れば、

25kmという早い地点でふくらはぎとモモの筋肉が硬直し以後は、”歩き時々走る”の地獄のランだった。これまでの練習で距離30km程度は何度も走っているが、一度もこの症状は出たことが無い。

もちろん『マラソン失敗の最大の原因は最初の飛ばしすぎ』、の金言はしっかり頭に刻んで本番に臨んだし、事前の練習や準備も充分だったと思う。

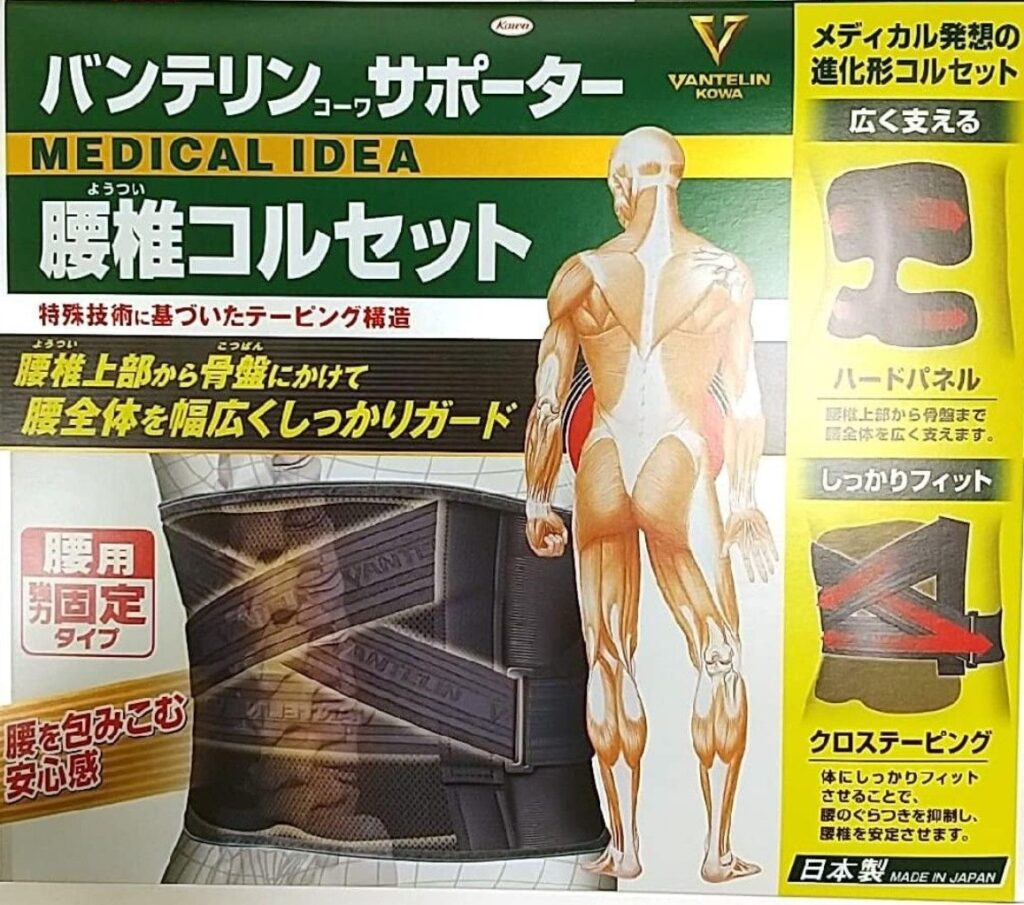

今回の大きな敗因は、腰痛予防の腰ベルトを装着して出場し、このベルトにより走行姿勢が変わり日頃使わない筋力への負担と疲労、と分析している。

まあそうだろう。

それよりベルトを着けてまで走るべきだったか?とも言える。その腰痛そのものは、筋力不足が原因と思う。自分の走っている写真を見ても、腰が完全に落ち、よって上体は起きて、見るからに重たそうなランニング姿勢である。それはなぜか、つまり身体全体に芯が無くふにゃふにゃ状態と思われる。

一方理解できないデータもある。それは心拍数。大会当日のそれはスタート直後から120と異常に高く、以後下がること無く20km地点で自分にとって危険域の135に上昇していた。これが練習だとスタートは100以下、120を超えるのは15kmくらいから。どうも、本番と練習では何かが違うようである。

それは何だ!

以下、今回新しく取り組んだ体幹トレーニングと、本番と練習の違いは何か、について考える。

体幹トレーニング

これまでも腹筋やスクワットなど筋力トレーニングは必要と思っていたが、どうもこういう練習は嫌いで継続できたことは無い。自分にとってのランの練習といえば、単に走って距離を伸ばすことのみであった。

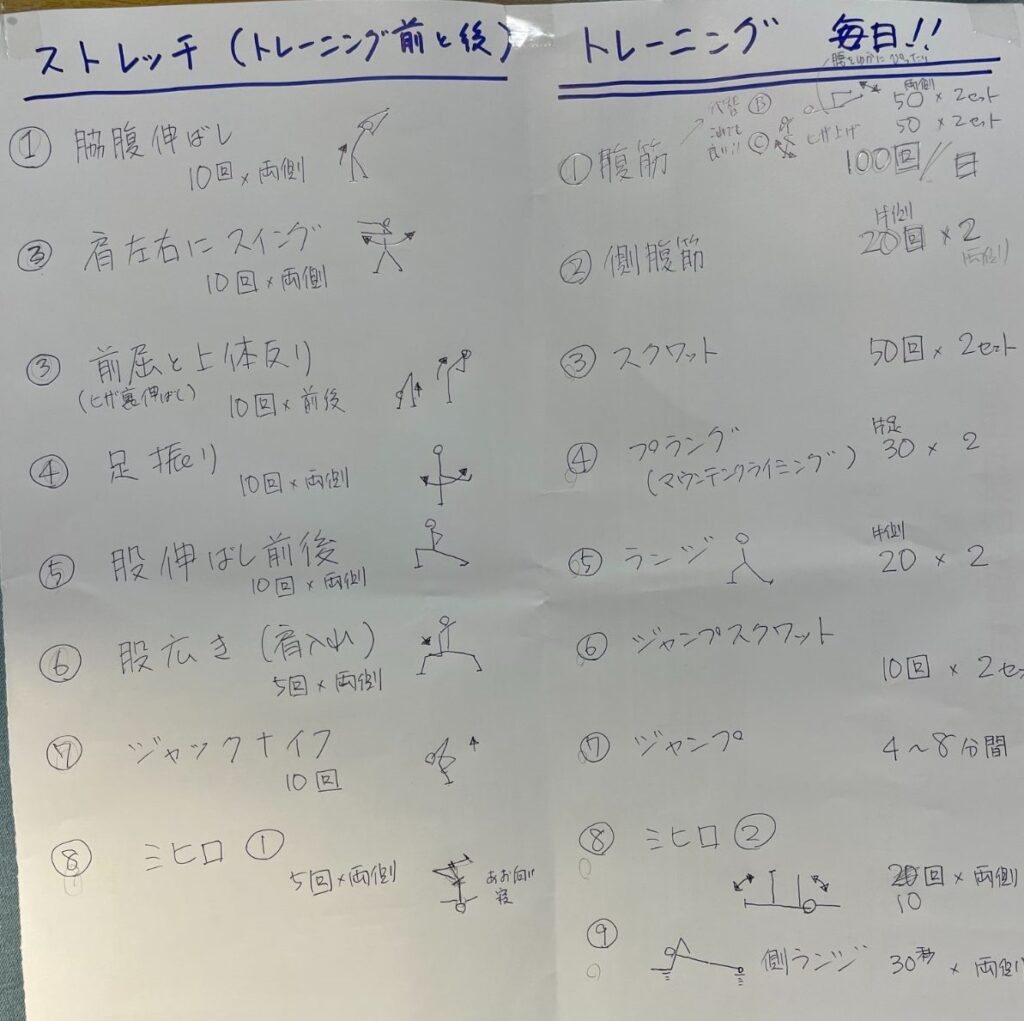

今回、湘南マラソンの大惨敗を受け、心機一転体幹トレーニングを始めた。トレーニング内容については、整体病院に勤務する娘の彼氏さんからアドバイスを受けたが、ビデオ電話経由の指導なので、トレーニングの質や量がボクの実態に合っているかはわからない。

そしてこの3ヶ月間、人生初めて真面目にこのトレーニングをやっている。

その効果は?まあ夜は良く寝るようになったくらいで、実際のランにはまったく変化は感じられないが、ただ腰痛は全く消えてしまった。肝心の走行フォームは、写真ではまだ確認していないが、地面に映る影とかでは、まだ上体は見苦しく反っているようだ。

そう簡単に修正できるモノでは無さそう。むしろ次の佐賀マラソンでは、この体幹トレーニングのせいで走り方が変わって失敗したと、逆に言い訳にするかも知れない。

いずれにせよ、効果が出るには1年はかかるかも?

本番と練習の違い

上記にも記しているが、本番3~5週間前に距離30km以上を数回練習走している。この時は、別段足が痙るなどの症状は出たことが無いのに、なぜ本番では出るのか?。また本番のスタートでは、興奮や緊張をしないように、周囲の雰囲気は無視し、冷静に自分とだけ向き合い高揚感を抑えるようにしている。そして最初の飛ばしすぎには絶対気を付け、事前に決めたペースにだけに集中注意して走っている。だが心拍数を見ると、本番と練習では明らかに上昇カーブが異なるし、疲れ方が全く違う。

ーー練習と本番の違いは何か?ーー

これを解決しなければどれだけ練習をしても、結果は出ないとわかってきた。

現在の結論は?

①本番は当然緊張する

元々ボクは緊張するタイプだし、緊張とは真面目に取り組んでいる良い姿勢と考え、この緊張をうまく結果につなげようとしてきたつもり。ランニング大会でいくら周囲を無視し冷静を保とうとしても、自然と高揚感が高まり心拍数が上がっているのでしょう。つまり、これはどうしようも無いことじゃないか。

②ならば、心拍数が上がった状態からスタートしても、走りきれるカラダに変えるか。いやもう無理!

③じゃあ、大会出場はもう止めて、練習コースで42km走の挑戦するか?。

次の目標値とプラン

湘南マラソン1週間後の12月8日から3月15日までは、大型旅行などは控えてマラソン練習期間ととらえていた。実態は?

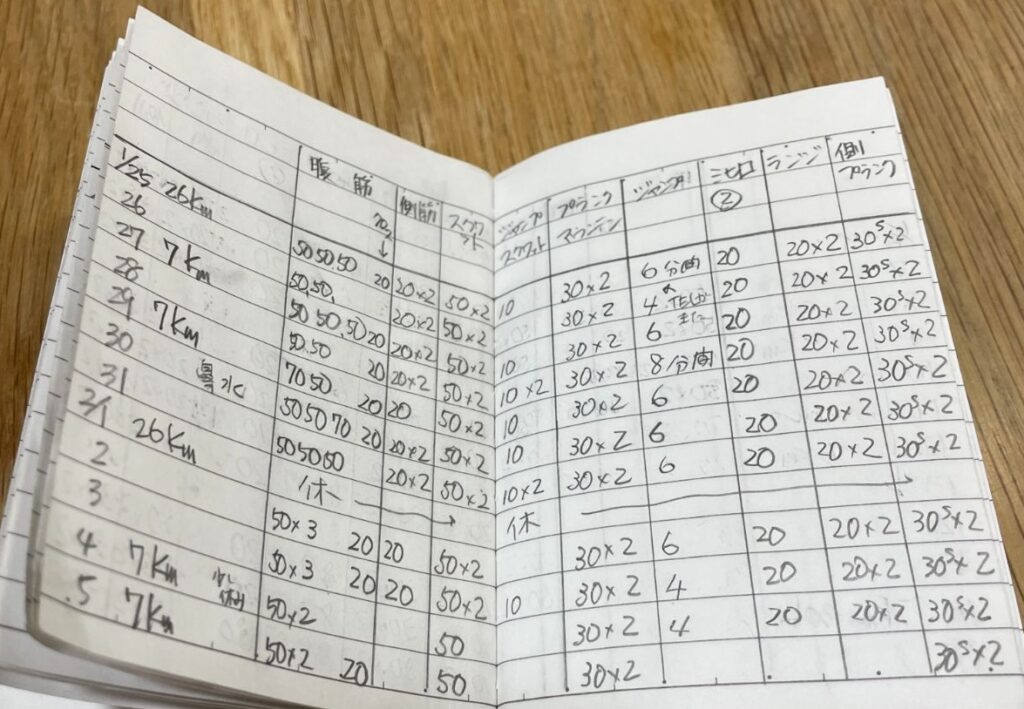

■体幹トレーニング

12月 22日実施(全24日)

1月 27日実施(全31日)

2月 16日実施(全28日)

3月 13日実施(全15日)

実施率は80%、休んだのは、タイ旅やスキー・釣りの時である。

■ランニング練習距離

12ー67km、1月ー150km、2月ー152km、3月ー115km

体幹トレーニングに主眼を置いたので、ランニング練習は抑え気味になった。

次回の佐賀マラソンへ向けて

◆目標値

4時間55分(Km6分45秒平均で→4時間45分+休憩10分)

歩かず走り通す(走り切れれば、5時間超えもしかたない)

◆作戦

①スローペースを守り絶対焦らない!

②35kmを中間点と考え、ここまで疲れない

③省エネ走法(少し前屈しミニマム+コンパクト)

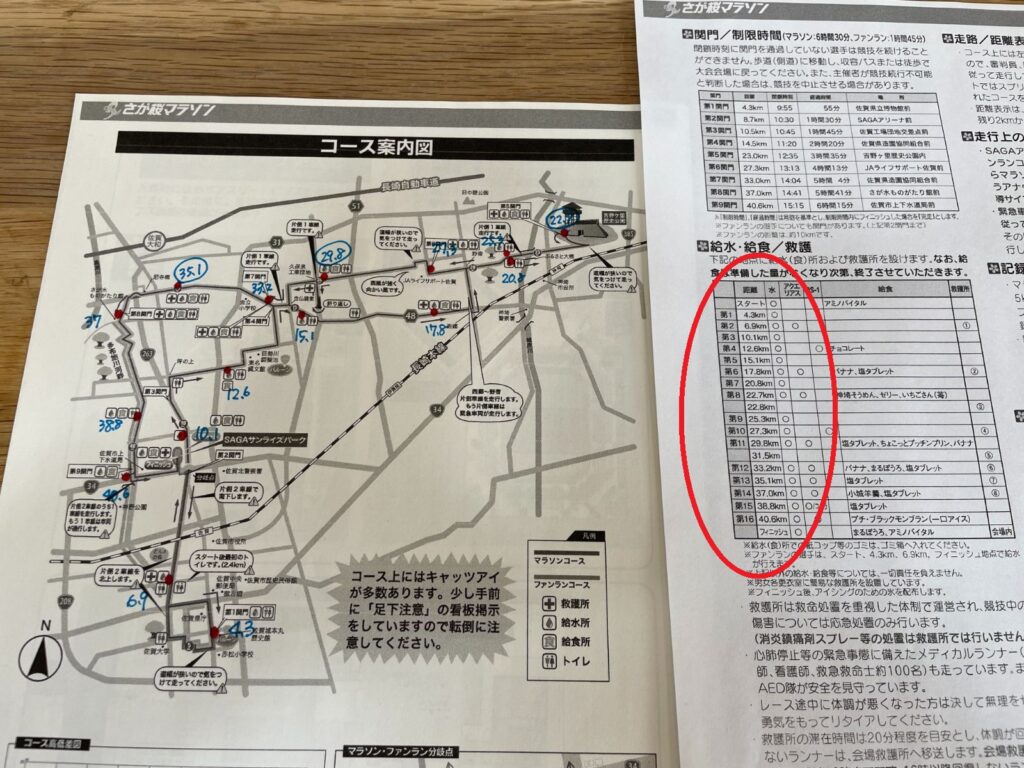

④全給水所で補給と深呼吸(給水は16カ所)

◆細かい注意点

⑤最初の10kmはKm7分、あとはKm6分40秒ペース、Km6分30秒以上は絶対厳禁

⑥キツくならない、心拍計は無視し自身で心拍を感じ速くなればペースダウンで調整

⑦補給は、早めに、多めに、塩分忘れず

⑧大休止は、23km、30km、35kmの各地点

弱音を吐こう

スポーツでは、事前に敗戦の原因になるようなことを言う(予防線を張る)は恥ずかしいことだが、う~~ん、やっぱり出場前に記録しておこう。以下、佐賀マラソンがダメだった時の言い訳である。

①ヒザが痛い

ランナーにヒザ痛はつきものだが、ボクにはなぜかその症状は出ない。理由は何のことは無い、走る時の上下の衝撃を、ヒザでは無くフニャフニャの腰で受けていたから。それが最近のトレーニングのおかげで体幹がシャンとしたのか、衝撃がヒザに来ていると思われる。このところ、たった10km走でもヒザ痛が出だした。

②走力低下を感じる

最近の練習で『あれっ?これくらいの距離がこんなにキツかったっけ?』と思うことがある。実際、数年前の練習データと比較すれば、確実にペースが落ちていて、走力が低下していることになる。加齢のせいだろうか。

3月17日、佐賀マラソンまであと1週間となった。明日からランはせず、トレーニング系は軽めにして休息に入る(と偉そうに言うほど頑張ってはいないが・・)。練習は決して裏切らないと言うが、本当にそうかなぁ~!

湘南マラソンの準備から数えれば、ここまで5ヶ月以上、長かった!

ようやく今シーズンのランニング期間が終わる。

きょう多摩川のランで、今年初めてのウグイスの声を聞いた。

春が来ている・・・

〈佐賀マラソン2025【準備編】 終わり〉

戻るは → メインメニュー

カテゴリー別に

→旅へ

→釣りへ

→山登りへ

→ランニングへ

→現役時代へ

→生活・その他へ

→お問い合わせへ

コメント